アーバンサイクラー・イメージ

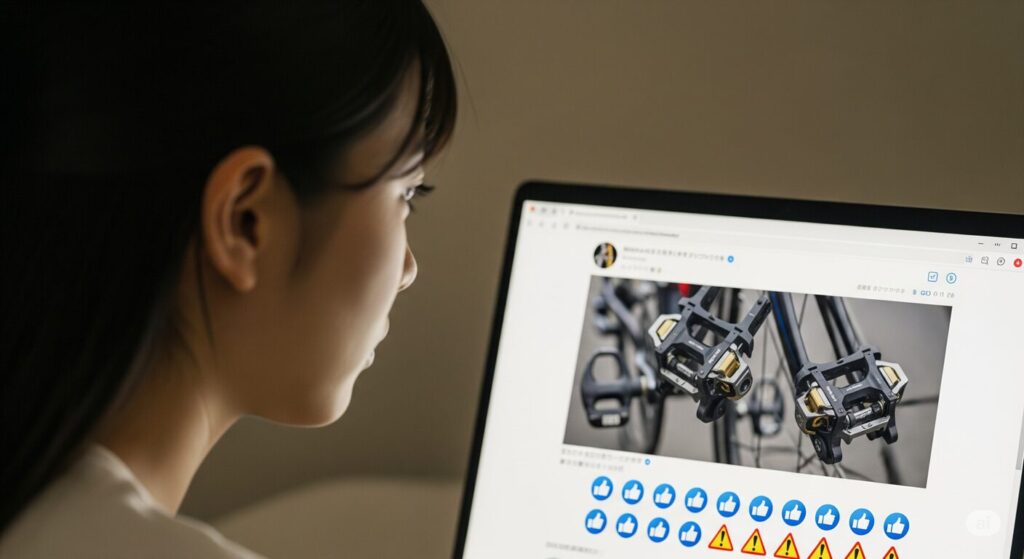

「ビンディングペダルは公道で禁止されているの?」という疑問を抱えて、ロードバイクのペダル選びに悩んでいませんか。

ペダリング効率が上がるメリットは魅力的ですが、そのリスクや法律上の扱いが気になるところです。

この記事では、ビンディングペダルの公道での使用は禁止なのかという疑問に答えつつ、将来の法改正の可能性や、実際の法律上の位置づけを詳しく解説します。

また、SPD-SLとSPDのどっちを選ぶべきか、外し方のコツや効果的な練習方法、さらには疲れると感じる原因まで、あなたの悩みを解消します。

普通の靴で固定できる便利なアイテムの紹介や、外しやすいおすすめのモデル、そして最終的にビンディングペダルをやめた人々の理由にも触れながら、あなたが最適なペダルを選ぶための情報を網羅的にお届けします。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

- ビンディングペダルの公道使用に関する法的な現状と解釈

- 立ちゴケを防ぐための具体的な練習方法とペダルの外し方

- ご自身のライディングスタイルに合ったペダルの選び方

- ビンディングペダルを安全かつ快適に使いこなすための知識

ビンディングペダルは公道で禁止?法律と実態

- ビンディングペダルに関する法律と法改正の現状

- ネットで見る「公道での使用は禁止?」の真相

- ペダリング効率が上がるメリットと潜むリスク

- ビンディングペダルは逆に疲れるという意見も

- 安全面からビンディングペダルをやめた人の声

ビンディングペダルに関する法律と法改正の現状

アーバンサイクラー・イメージ

「ビンディングペダルは法律で禁止されているのではないか」という疑問を持つ方がいますが、2025年6月現在、日本の道路交通法においてビンディングペダルの使用を直接的に禁止する条文は存在しません。

自転車の装備に関する規定はありますが、ペダルの種類にまで言及した具体的な規制はないのが現状です。

しかし、法律で禁止されていないからといって、無条件に安全が保証されるわけではありません。

道路交通法第70条には「安全運転の義務」が定められており、すべての運転者はハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない、とされています。

この観点から、もしビンディングペダルの操作に不慣れで咄嗟の回避行動が取れず事故に至った場合、安全運転義務違反を問われる可能性は否定できません。

また、法改正の動きについても、現時点でビンディングペダルを名指しで規制するような具体的な議論は進んでいません。

自転車に関連する法改正は、主にヘルメット着用の努力義務化や交通違反の取り締まり強化(青切符制度の導入検討など)に焦点が当てられています。

したがって、今後すぐにビンディングペダルが法的に禁止される可能性は低いと考えられます。

ネットで見る「公道での使用は禁止?」の真相

アーバンサイクラー・イメージ

インターネット上やSNSで「ビンディングペダルは公道での使用は禁止されるべきだ」といった意見が見られるのは、そのリスクに対する懸念が背景にあります。

法的に禁止されていないにもかかわらず、なぜこのような声が上がるのでしょうか。

その最大の理由は、立ちゴケや事故のリスクです。

特に信号待ちや急な停止の際にペダルから足が外せず転倒してしまう「立ちゴケ」は、多くの初心者が経験します。

歩道側への転倒ならまだしも、車道側に倒れて後続車と接触するような事態になれば、重大な事故につながりかねません。

実際に、転倒時にペダルが外れなかったことが原因で、怪我の程度が大きくなったという事例も報告されています。

このように、法的な禁止の有無とは別に、「咄嗟に足がつけない」という特性が公道での使用における危険性を高めていると考える人がいるため、「禁止では?」という疑問や「禁止すべき」という意見につながっているのです。

つまり、ネット上の声は法的な言及というよりは、安全上のリスクに対する警鐘と捉えるのが適切です。

ペダリング効率が上がるメリットと潜むリスク

アーバンサイクラー・イメージ

ビンディングペダルを使用する最大のメリットは、ペダリング効率が飛躍的に向上することです。

ペダルとシューズが固定されることで、ペダルを踏み込む力だけでなく、引き上げる力(引き足)も推進力に変えることができます。

これにより、無駄な力のロスが減り、より少ない力で速度を維持したり、長距離を楽に走ったりすることが可能になります。

ビンディングペダルの主なメリット

- ペダリング効率の向上: 踏み足と引き足を使い、360度効率的に力を伝えられる

- 疲労の軽減: 無駄な筋力を使わなくなるため、長距離ライドでも疲れにくい

- 安定した走行: 高速走行時や荒れた路面でも足がペダルから滑り落ちる心配がない

- 正確なフォームの維持: 足の位置が固定されるため、理想的なペダリングフォームが身につきやすい

一方で、これらのメリットはリスクと表裏一体の関係にあります。

メリットを享受するためには、デメリットを正しく理解し、対策を講じることが不可欠です。

ビンディングペダルに潜む主なリスク

- 立ちゴケ: 停止時にペダルを外し損ねて転倒する。特に初心者に多い

- 事故時の被害拡大: 転倒時に足が固定されているため、受け身が取りにくく、頭部や肩から地面に叩きつけられるなど、怪我が重篤化する可能性がある

- 着脱の煩わしさ: 信号の多い市街地など、頻繁に停止する場面では着脱がストレスになることがある

- 歩行の不便さ: 専用シューズは歩きにくく、特にロードバイク用のクリートは床を傷つけやすい

これらのメリットとリスクを天秤にかけ、ご自身のライディングスタイルや走行環境に合っているかを慎重に判断することが求められます。

ビンディングペダルは逆に疲れるという意見も

アーバンサイクラー・イメージ

「ビンディングペダルは楽に走れる」というメリットが強調される一方で、「逆に疲れる」と感じるサイクリストも少なくありません。

この感覚には、いくつかの明確な理由が考えられます。

一つ目は、「引き足」の過剰な意識です。ビンディングペダルを導入すると、多くの人が引き足を有効に使おうと意識しすぎます。

しかし、本来ペダリングで大きなパワーを生み出すのは踏み込む動作であり、引き足はあくまでそれを補助し、回転をスムーズにするためのものです。

引き上げる動作を強く意識しすぎると、普段使わないハムストリングスや腸腰筋といった筋肉に過度な負担がかかり、結果として早期の筋疲労につながってしまうのです。

二つ目は、クリートの位置が不適切な場合です。クリートは、シューズの裏に取り付けることでペダルと連結する重要なパーツです。

このクリートの位置が、母指球(足の親指の付け根のふくらみ)の真下という基本の位置からずれていると、力の伝達効率が落ちるだけでなく、膝や足首に不自然なストレスがかかり続けます。

これが痛みや疲労の原因となることは非常に多いです。

したがって、ビンディングペダルで「疲れる」と感じる場合は、ペダリングフォームを見直したり、専門ショップでクリートの取り付け位置を正確に調整してもらったりすることで、問題が解消される可能性があります。

安全面からビンディングペダルをやめた人の声

アーバンサイクラー・イメージ

高い走行性能を求めてビンディングペダルを導入したものの、最終的に使用をやめてフラットペダルに戻るという選択をするサイクリストもいます。

その背景には、性能面だけでは測れない、安全や快適性に関する切実な理由が存在します。

最も多く聞かれるのは、やはり「立ちゴケの恐怖」です。一度や二度の立ちゴケ経験がトラウマとなり、特に交通量の多い街中や、子どもの飛び出しが想定されるような場所を走る際に、常に緊張感を強いられることにストレスを感じるようになります。

「咄嗟に足が外れないかもしれない」という不安が、ライディングの楽しさそのものを奪ってしまうのです。

また、通勤やポタリング(自転車散歩)がメインのサイクリストにとっては、実用面でのデメリットが上回ることもあります。

例えば、専用シューズは歩きにくく、コンビニやカフェに立ち寄る際にも気を使います。

毎回シューズを履き替える手間や、歩行時のカチャカチャという音、床を傷つける心配などが積み重なり、「普通の靴で気軽に乗りたい」という思いが強くなるのです。

これらの理由から、「レースや本格的なロングライド以外では、安全と気軽さを優先したい」と考え、ビンディングペダルをやめるという判断は、決して後ろ向きなものではなく、ご自身の自転車との付き合い方を見つめ直した上での、合理的な選択と言えるでしょう。

「ビンディングペダル公道禁止」誤解と安全な使い方

- 初心者におすすめのペダルはSPDかSPD-SLか

- 初心者でもとっさに外しやすいペダルの特徴

- 立ちゴケしないための効果的な練習方法

- 信号待ちで慌てないためのペダルの外し方

- 普通の靴で固定できる便利なアダプターとは

- 正しく使えばビンディングペダルは公道で禁止ではない

初心者におすすめのペダルはSPDかSPD-SLか

アーバンサイクラー・イメージ

ビンディングペダルを始めるにあたり、多くの人がシマノ社の2大規格である「SPD-SL」と「SPD」のどちらを選ぶべきかで悩みます。

この二つは見た目も用途も大きく異なるため、ご自身のライディングスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

SPD-SLがおすすめの人

スピードを重視する本格的なロードバイク乗りや、長距離のサイクリングで少しでも楽に走りたい人に向いています。

ペダルとシューズの接地面が広く一体感が高いため、踏み込んだ力がダイレクトに伝わる感覚があります。

レース志向の方や、サイクリング中にあまり歩かない方には最適です。

SPDがおすすめの人

初めてビンディングペダルを使う初心者や、街乗り、通勤、サイクリング先での観光など、自転車から降りて歩く機会が多い人にはSPDが断然おすすめです。

クリートが小さくシューズのソール内に収まっているため、普通のスニーカーに近い感覚で歩けます。

また、固定力がマイルドで着脱がしやすいため、立ちゴケのリスクを低減できます。

初心者が最初に選ぶなら、着脱のしやすさと歩きやすさを両立したSPD、もしくは片面がフラットペダルになっているSPDペダル(例:シマノ PD-EH500)から試してみるのが、安心してビンディングに慣れていくためのおすすめの選択肢と言えます。

初心者でもとっさに外しやすいペダルの特徴とは

アーバンサイクラー・イメージ

ビンディングペダルへの不安を解消する鍵は、「いかに簡単に、そしてとっさに足を外せるか」という点にあります。

外しやすいペダルやクリートを選ぶことで、立ちゴケのリスクを大幅に減らすことが可能です。

スプリングテンション(固定力)が調整可能なモデル

ほとんどのビンディングペダルには、シューズを固定するバネの強さ(スプリングテンション)を調整する機能がついています。

六角レンチで調整ネジを回すことで、固定力を強くしたり弱くしたりできます。

初心者のうちは、このテンションを「最弱」に設定しておくことが非常に重要です。

これにより、最小限の力でペダルを外すことができるようになります。

シマノのエントリーモデルであるPD-RS500などは、軽い力で着脱できるよう設計されており、初心者におすすめです。

マルチリリース対応のクリート

シマノのSPDシステムには、「マルチリリースモード」に対応したクリート(SM-SH56)が存在します。

標準のクリート(シングルリリース)がかかとを外側にひねる一方向でしか外れないのに対し、マルチリリースクリートは外側だけでなく、内側や斜め上方向など、複数の方向にひねるだけで外れるように設計されています。

咄嗟の時に足がどの方向に向いても外れやすいため、パニック状態でも脱出できる可能性が高まります。

これは、特に初心者にとって大きな安心材料となります。

フローティング機構を持つペダル

TIME社やLOOK社のペダルには、クリートをはめた状態で足首にある程度の「遊び(フローティング)」を持たせる機構が備わっています。

この遊びが膝への負担を軽減すると同時に、固定されている感覚を和らげ、比較的ソフトな着脱感につながるモデルもあります。

これらの特徴を持つペダルやクリートを選ぶことで、ビンディングペダルへの心理的なハードルを下げ、より安全に使い始めることができるでしょう。

立ちゴケしないための効果的な練習方法

アーバンサイクラー・イメージ

ビンディングペダルの最大の関門である「立ちゴケ」は、正しい手順で練習を積むことで確実に防ぐことができます。

焦っていきなり公道デビューするのではなく、安全な場所で体に動作を覚えさせることが何よりも大切です。

ステップ1:静止状態での着脱練習

まずは、自転車に乗らずに、あるいは壁や手すりに手をついて車体を安定させた状態で、クリートの着脱だけを繰り返し練習します。

- 場所選び: 車や人の往来がない、平坦な公園や広場を選びます。壁や手すりがあれば理想的です。

- 右足から: サドルにまたがり、壁に手をつきます。まず右足のクリートの先端をペダルの前方に引っ掛け、そのまま母指球あたりに体重を乗せて「カチッ」と音がするまではめ込みます。

- 外す動作: はめた状態から、かかとをグイッと外側にひねる動作を練習します。この時、足首だけをひねるのがコツです。脚全体で回そうとすると、余計な力が入ってしまいます。

- 反復練習: 「はめる・外す」の動作を、左右両方の足で、無意識にできるようになるまで何度も繰り返します。

ステップ2:低速走行での実践練習

静止状態での着脱に慣れたら、次は実際に走りながらの練習に移ります。

- 走り出し: まず片足(利き足でない方が多い)を地面につけたまま、もう片方の足をペダルにはめます。ゆっくりとペダルを漕ぎ出し、スピードが乗ってきたら、地面についていた方の足もペダルにはめます。最初はうまくはまらなくても、焦らずに数回ペダルを空転させながら挑戦します。

- 停止の予行演習: 低速でまっすぐ走りながら、停止することを想定して、止まる数メートル手前で片足のクリートを外す練習をします。外した足はペダルの上に乗せたまま、あるいはペダルから離してぶらぶらさせた状態で走行を続けます。

- 完全停止: 目標地点でブレーキをかけ、完全に停止すると同時に、あらかじめ外しておいた足を地面に着きます。この時、車体を少し足をつく側に傾けると安定します。

この一連の流れを体に染み込ませることで、「止まる時は、まずクリートを外す」という動作が自動的にできるようになり、公道での立ちゴケリスクを劇的に減らすことができます。

信号待ちで慌てないためのペダルの外し方

練習を積んでも、実際の公道、特に信号待ちでは緊張から外し方を忘れてしまうことがあります。

慌てずに対応するための、基本的な外し方のコツと注意点を覚えておきましょう。

基本の動作は「かかとを外側にひねる」ことです。このシンプルな動作を、いかにスムーズに行えるかが鍵となります。

外し方のポイント

- 早めに外す意識を持つ: 赤信号が見えたら、停止線ギリギリで外そうとせず、余裕を持って減速中に外すことを心がけます。交差点の手前、20~30mくらいから準備を始めるくらいの気持ちでいると安心です。

- 外す側の足を下にする: 停止時に地面に着きたい方の足(通常は左足)のペダルを、一番下(6時の位置)に下げます。この位置でかかとを外側にひねると、力が入りやすくスムーズに外れます。

- 体重をかけない: クリートを外す際、その足に体重が乗っていると摩擦で外しにくくなります。サドルにしっかりと座り、外す方の足は力を抜いて軽くひねることを意識してください。

- 停止時の重心: 無事にクリートが外れたら、自転車を停止させると同時に、外した足を地面に着きます。この時、自転車ごと少し体(重心)を足をつく側に傾けるようにすると、反対側に倒れるリスクを防げます。ハンドルを少しだけ反対側(右)に切ると、車体は自然と左に傾きやすくなり、より安全です。

注意点

- 常に左足を外す癖をつける: 日本は左側通行のため、歩道側である左足を着くのが基本です。常に左足を外すことを習慣化しておくと、咄嗟の場面でも迷わずに行動できます。

- 慣れてきた頃が一番危ない: ビンディングに慣れて操作が無意識になってくると、「外す」という意識そのものが抜け落ちてしまうことがあります。「慣れた時こそ油断しない」と常に心に留めておくことが、長く安全に使うための秘訣です。

普通の靴で固定できる便利なアダプターとは

「サイクリングの時だけビンディングを使いたいけれど、普段の街乗りでは普通のスニーカーで気軽に乗たい」そんな悩みを解決してくれるのが、「ペダルプレート」や「フラットペダルアダプター」と呼ばれるアイテムです。

これは、ビンディングペダルにはめ込むことで、ペダルの表面を一時的にフラット(平ら)にするためのアタッチメントです。

クリートと同じ形状の固定部を持っており、ビンディングペダルに「カチッ」とはめ込むだけで、あっという間にフラットペダル化できます。

アダプターのメリット

- 手軽な切り替え: 工具不要で簡単に着脱できるため、その日の気分や用途に合わせてビンディングとフラットを自由に切り替えられます。

- コストパフォーマンス: 新たにフラットペダルを購入する必要がなく、比較的安価(2,000円~4,000円程度)に両方の乗り方を楽しめます。

- 一台の自転車を多用途に: 通勤・通学用の自転車と、本格的なサイクリング用の自転車を分ける必要がなくなります。

アダプターの注意点

- 踏み面の安定性: あくまで簡易的なアダプターのため、本格的なフラットペダルに比べると踏み面が小さかったり、表面が滑りやすかったりする場合があります。特に雨の日は注意が必要です。

- クリートの準備: 製品によっては、アダプターを取り付けるために別途クリートを購入し、アダプターに装着しておく必要があるものもあります。

選択肢としては、アダプターの他に「片面SPD/片面フラット」というハイブリッドタイプのペダルも存在します。

こちらはペダルの片面がビンディング、もう片面がフラットになっているため、アダプターの着脱すら不要です。

ただし、走行中に常に踏みたい面が上を向いているとは限らないため、踏む際に面を確認する手間が発生することがあります。

ご自身の利用頻度や手軽さを考慮し、これらの便利なアイテムを活用するのも一つの賢い選択です。

正しく使えばビンディングペダルは公道で禁止ではない

アーバンサイクラー・イメージ

この記事を通して解説してきたように、ビンディングペダルを公道で使用すること自体は、法律で禁止されているわけではありません。

しかし、その使用には立ちゴケや事故のリスクといった、無視できない危険性が伴うのもまた事実です。

「公道で禁止すべき」という声が上がるのは、こうしたリスクを理解せずに使用している一部のユーザーの危険な振る舞いや、実際に発生した事故が背景にあります。

重要なのは、法律で禁止されていないからと安易に考えるのではなく、道具の特性を深く理解し、それに伴う責任を自覚することです。

以下のポイントを確実に実践することで、ビンディングペダルは公道においても安全かつ非常に有効なツールとなります。

-

法的な位置づけの理解

- ビンディングペダルを直接禁止する法律はない

- ただし、常に安全運転義務を負っていることを忘れない

-

リスクの認識

- 立ちゴケは誰にでも起こりうる

- 事故の際に被害が拡大する可能性があることを知る

-

適切な機材選択

- 自身のレベルや用途に合ったペダル(SPD/SPD-SL)を選ぶ

- 必要であれば、外しやすいマルチリリースクリートなどを活用する

-

徹底した練習

- 公道に出る前に、安全な場所で着脱を体に染み込ませる

- 停止動作を一つのルーティンとして確立する

-

安全意識の継続

- 慣れてきた時こそ油断せず、常に周囲の状況に注意を払う

- 信号待ちでは早めにクリートを外すことを徹底する

-

柔軟な選択

- 街乗りなどでは無理をせず、フラットペダルやアダプターを活用する

- 「ビンディングペダルをやめる」という選択も、安全を優先する賢明な判断である

-

ペダリング効率の追求と疲労

- 引き足の過剰な意識は、かえって疲労を招く可能性がある

- クリート位置の適切なセッティングが疲労軽減につながる

-

シューズと歩行

- 専用シューズは歩行に適していないことを理解する

- サイクリング先で歩く場合は、クリートカバーの携行や履き替えを検討する

-

初心者へのアドバイス

- 最初は固定力が弱い設定から始める

- 片面フラットペダルやSPDから試すのも良い方法

-

情報のアップデート

- ペダルやシューズ、関連アクセサリーは常に進化している

- 最新の情報を収集し、より安全で快適な製品を選ぶ

-

周りへの配慮

- 自身の安全だけでなく、周囲の歩行者や車両への配慮を忘れない

- 危険な運転は、自転車全体のイメージを損なうことにつながる

-

最終的な判断

- ビンディングペダルを使うか否かは、個人のライディングスタイルと安全哲学による

- メリットとリスクを総合的に判断し、自身にとって最良の選択をする

最終的に、ビンディングペダルが「危険な道具」になるか「便利な道具」になるかは、使用者一人ひとりの知識と意識にかかっています。この記事で得た情報を元に、安全で楽しいサイクルライフを送るための一助となれば幸いです。